与信管理入門編 ~ゼロから始める与信管理~

与信管理を簡単に言うと、取引先に対し「この企業と取引しても大丈夫か?」「この企業とはいくらまで取引額を増やしても大丈夫(焦げ付かない)か?」という判断をおこなうことです。「信用管理」や「債権管理」と言う場合もあります。

例えば、自社の製品を販売した相手に支払い能力が無かった場合、支払いが遅れたり、最悪の場合は相手が倒産して代金が回収できない可能性もあります。当然ながらそのような事態はなるべく避けなければいけませんが、だからといって取引先や取引金額を拡大せずむやみに守っているばかりでは、自社の利益の最大化という面で非常に非効率的です。

与信管理で重要となるのは、守るべきところは守りつつ、攻めるべきタイミング=商機を的確に見極めることでもあります。

ここでは与信管理の入門編として、与信という言葉の意味や与信管理とはどういうものか、その基礎知識をご説明いたします。

与信とは?

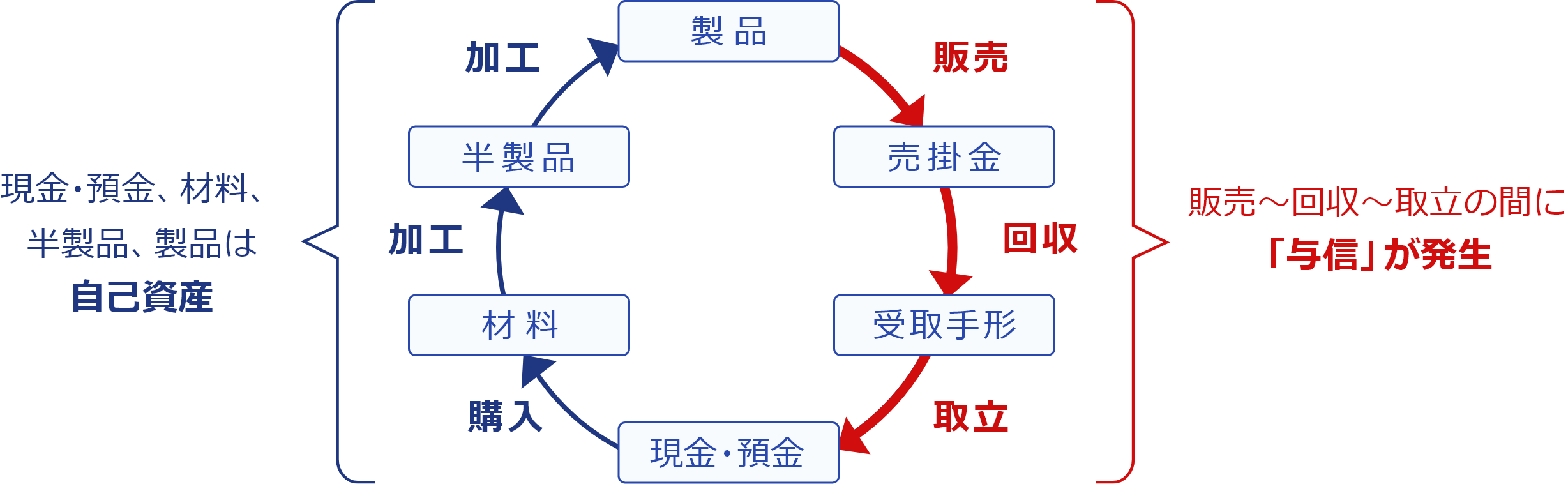

それでは、まず与信という言葉について、一般的な製造会社のモノとカネの流れを例に基本的な考え方を見ていきましょう。

上図で「現金・預金」「材料」「半製品」「製品」が自社内にある資産です。販売後は「代金を受け取る権利」である「売掛金」に変化しますが、製品そのものは販売先企業に渡っているものの、代金自体はまだ受け取っていない状態です。実は、すでにここで「与信」は発生しています。

販売による「売掛金」→回収による「受取手形」→取立による「現金・預金」までの間、つまり製品を提供してから代金を回収するまでの間を、「信用の供与」=「与信」と言います。

例は製造会社ですが、販売会社も同様です。金融機関の貸付金は返済までの間、サービス業はサービスという商品を提供してから代金回収までの間は信用供与、すなわち与信が発生しています。

与信管理とは?

では次に、与信管理について説明していきます。与信管理は守りと攻めが重要と冒頭で説明しましたが、ここではもう少し踏み込んで説明していきます。

取引金額の増大、言い換えると与信金額の増大は不良債権や焦げ付き発生のリスクをより高めることになりますが、このなかで売掛債権は増大しながらも損害の発生は抑制しようとするのが「与信管理」の考え方です。

「与信管理」には信用取引の可否を判断する資料を入手し、経営内容を評価・分析する「信用調査」と、信用供与の最大金額を算出し、取引金額及び与信金額に限度を設定する「与信限度の設定・運用」の2大業務があるとされています。

①信用調査

いわば会社の「健康診断」のようなもので、主に財務面において取引先企業に不安は無いか、適正な取引がおこなえるかをチェックすることです。

また財務面以外にも経営者、将来性、取引先、取引金融機関などあらゆる情報を元に公平な視点から分析・判断しなければなりませんが、自社だけでこれらの作業をおこなうには多大なリソースが必要となります。

そこで、TSRではお客さまに代わり調査員が企業へ訪問し、経営者とのヒアリングや決算書の入手などを通じて取引先の経営状況を詳細に把握しレポートする「TSR REPORT」をご提供し、多くのお客さまに信用調査の一助としてご活用いただいています。

また、最近では取引のグローバル化や情報の拡散性が加速していることから、例えば取引先に犯罪歴などのネガティブな情報が無いか、犯収法やAML/CFTにおいてコンプライアンス違反は無いかといった非財務面での取引リスクを重要視する流れが強くなっています。

TSR-PLUS「コンプライアンスチェックの基礎知識」はこちら

②与信限度の設定・運用

取引先といくらまでなら安全に取引できるかの金額の決めておくことです。

具体的には、自社の財務内容や取引先の財務状況などに応じて取引可能額の“上限”を決めていくことになりますが、その際に重要なのが定量的数値を用いた公平な基準で算出できるかどうかという点です。

得てして、企業によっては自社との取引額だけといった限られた情報を元に判断したり、特定の担当者の勘や経験など属人的な判断により与信限度額の設定をおこなっていますが、これでは手間がかかるだけでなく、適正な限度額設定が行えません。

TSRでは、この与信限度額を自動的に算出する「与信限度額サービス」をご提供しています。

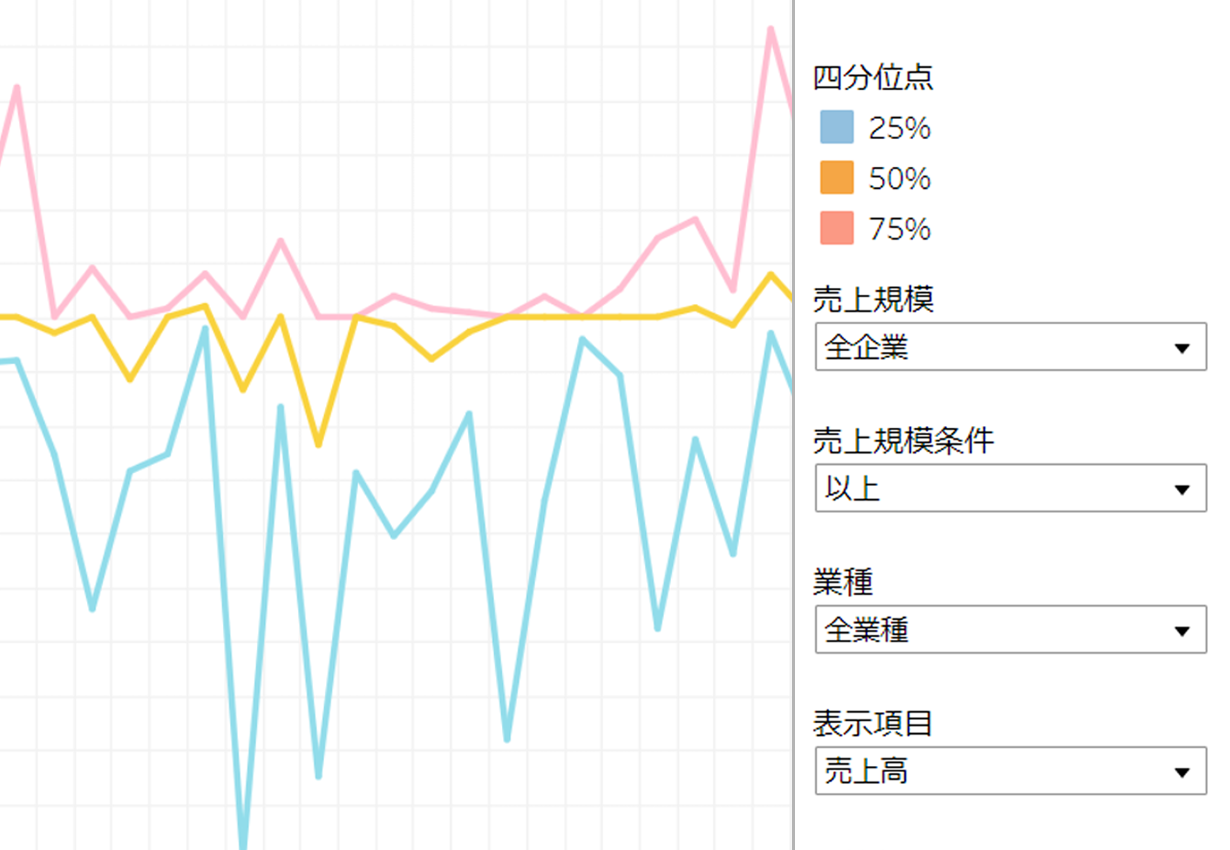

与信限度額算出イメージ

このように、与信管理においては、まず信用調査で取引先が信頼できる相手かをチェックし、取引が可能な場合は与信限度額を設定しその範囲内において最大限の取引をおこなえるよう仕掛けていくことが重要だとおわかりいただけたかと思います。

TSRでは与信管理におけるあらゆるお客さまのお悩みに応じて最適なサービスをご提案することが可能ですので、これから与信管理に取り組んでいきたい場合や、現在の与信管理に不安がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

「最新記事」一覧を見る