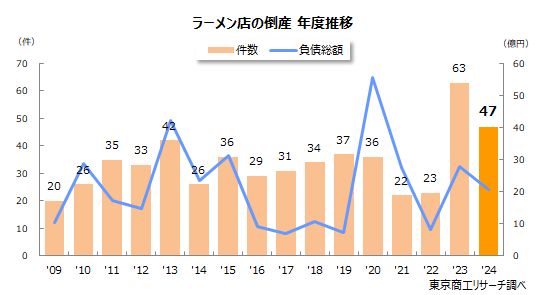

「デリバリー・テイクアウト」倒産 過去最多ペース、特需の終焉とコスト増が追い打ち

2024年度(4-2月)「持ち帰り・宅配飲食サービス業」倒産の状況

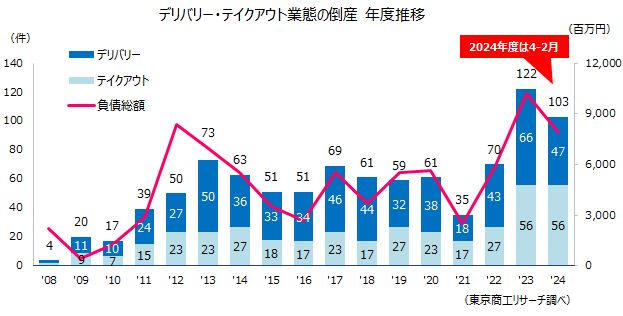

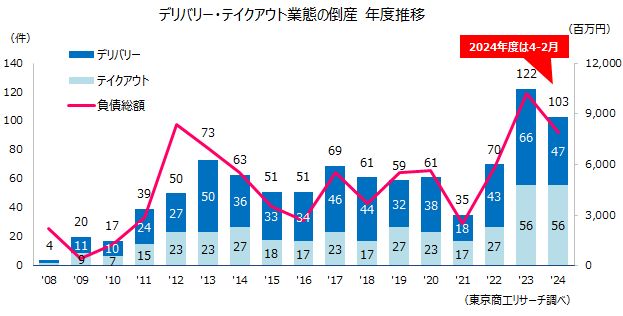

コロナ禍で脚光を浴びたデリバリー・テイクアウト専門の倒産が増勢をたどっている。2024年度は4-2月合計で103件発生し、過去最多の2023年度の122件と同水準のペースで発生している。

なかでも、資本金1,000万円未満が52件、個人企業が32件と合計84件発生し、全体の8割(81.5%)に達した。特に、個人経営の零細事業者が全体の3割(31.0%)を占めているのが特徴だ。

デリバリー・テイクアウトは、飲食スペースの確保や店舗オペレーションの費用が抑えられ、小資本でも参入が可能で、参入障壁は低い。また、コロナ禍のブームを背景に、飲食業を縮小して業態転換する事業者も相次いだ。

しかし、コロナ禍が落ち着くなかで、新規参入の増加による競合やコスト増などで収益が悪化し、事業環境は一気に厳しくなっている。

利便性の良さから相応のニーズはあるが、価格や味、ボリュームなどで特徴を出せない事業者は埋没し、リピート利用に繋げられない事業者の中には、設立からわずかな期間で行き詰まるケースも相次いでいる。

デリバリー・テイクアウトの業態は、コロナ禍の外出自粛やウーバーイーツなどに代表される配達専門業者の参入などを背景に広がった。同カテゴリーの新設法人数(年ベース)は2021年に過去最多の198件に及び、客足が落ち込む飲食業者を尻目にブームの様相を見せた。

ところが、2022年には早くも新設法人数は前年から約2割(18.1%)減少したうえ、2022年度の倒産は増加に転じた。2023年度は前年の倒産を大きく上回り過去最多の122件が発生。そして、2024年度も発生ペースは落ちていない。ブームの沈静化に加え、食材価格の高騰や人手不足に伴う人件費上昇などのコスト増が深刻さを増している。デリバリー・テイクアウト業者が生き残るには、継続的に顧客に選ばれる差別化商品の開発や戦略が求められる。

※本調査は、日本産業分類の「持ち帰り・宅配飲食サービス業」の倒産(負債1,000万円以上)を集計、分析した。

・原因別は、「販売不振」が最多の89件(構成比86.4%)に達した。次いで「放漫経営」(事業上の失敗)が6件(同5.8%)で、経営計画の甘さなどから事業計画が軌道に乗らずに頓挫したケースなど。

・形態別は、消滅型の「破産」が101件、再建型の「民事再生」は1件、「取引停止処分」1件。

・資本金別は、個人企業他を含む「1千万円未満」が84件(構成比81.5%)と8割を超えた。「1億円以上」はゼロ。84件のうち、個人企業他が32件で、小資本での開業が可能な一方で、外部環境への耐性が乏しく、小・零細事業者の生き残りの難しさがうかがえる。